最近はInstagramの更新に注力していたため、ブログの更新が少し滞っていました。

ですが、やはり「多くを伝える」にはブログが最適です。これからはInstagramとブログを併用しながら、OBC(大田ビジネスコミュニティーセンター)の日常や経営に関する気づきを発信していきます。

OBCのレンタルオフィスでは、入会から2年以内に半数以上の利用者が退会されています。その理由の多くは、経営不振です。

これまで入会面談やご利用中の会話の中で、多くの起業家の方々と接してきました。その中で、経営がうまくいかず退会される方にはいくつかの共通点があることに気づきました。今回はその特徴を3つに絞ってご紹介します。

開業当初、「まずは安く売って顧客を増やそう」と考える方が多いです。しかし、薄利多売は続きません。理由は明確です。

最初は少し高めに価格を設定し、交渉の中で値引きした方が双方満足する結果になることが多いです。経営者の役割は「安く売る」ことではなく、価値を高めて高く売ることです。もし薄利多売を目指すのであれば、リピート性のある商品や需要の大きい分野に限定すべきでしょう。

「お客様を紹介してください」とお願いされることがありますが、紹介には限界があります。どんなに良い商品やサービスでも、自分で売る力がなければ長続きしません。

また、ホームページやSNSなどの発信をしていない方も多く、これでは紹介したくても紹介できないのが現実です。

冷たく聞こえるかもしれませんが、自分で営業・発信をしようとしない人は独立に向いていません。ただし、「自分なりに努力したがうまくいかない」「販路拡大の方法を相談したい」という方には、OBCとして全力で支援しています。

独立の理由の一つに「上司からの解放」があります。そのため、開業後は何でも自分で決めたいという気持ちが強くなりがちです。しかし、人に頼らない姿勢が裏目に出ることも少なくありません。

本来、先輩経営者や専門家の支援を受ければすぐに解決できる問題でも、「人に頼りたくない」という意識が妨げになります。結果として、プライドが高くアドバイスを受け入れず、業績が上がらないケースが多いです。儲かっていないのに自己正当化を続ける方には、正直なところ、見守るしかありません。

スタートアップや小規模事業者にとって最も大切なのは、信頼できる相談相手を持つことです。

理想的な相談相手は次のような条件を満たす人です。

OBCでは、レンタルオフィス利用者の皆様に対して無料の経営相談・コンサルティングを提供しています。

追加料金は一切かかりません。必要に応じて専門家の紹介も可能です。

OBCに入会後、積極的に相談をされる方ほど、着実に成果を上げています。多くの方が入会後3ヶ月で手応えを感じ、半年で軌道に乗り、1年後には安定しています。

たとえば最近でも、長年下請け業務をしていた個人事業主の方が、OBC入会後わずか3ヶ月でエンドユーザーから直接受注できるようになりました。その結果、売上拡大・単価アップ・代金回収の早期化を実現されています。

OBCのレンタルオフィスは、単なる作業スペースではなく、事業を成長させるための環境です。

この3つを意識するだけで、事業は驚くほど変わります。OBCでは、これからも経営者の成長を全力でサポートしていきます。

📍 OBC 大田ビジネスコミュニティーセンター

東京都大田区蒲田(JR蒲田駅 徒歩3分)

レンタルオフィス/貸し会議室/コンサルティング付き起業支援

👉 公式サイトはこちら

定員に達しましたので受付終了します。再開時は改めてお知らせします。

OBC(大田ビジネスコミュニティーセンター)は、これまで レンタルオフィス会員様限定 でコンサルティングサービスを提供してまいりました。このたび、多くのご要望にお応えし、一般の法人・個人事業主の方にもご利用いただけるよう公開 いたします。

昨今の物価高や人手不足の中、中小企業の置かれた状況はますます厳しくなっています。事業者様が経営改善が必要だとは認識しつつも、事業者様自身では気づかない課題や解決策があるのも事実です。そこで、これまでレンタルオフィス会員様限定だったサービスを、スタートアップ企業や個人事業主の方にもご利用いただけるようにしました。

OBCのコンサルティングは、事業者様の実情に応じて、わかりやすく・実行可能なアドバイス を重視しています。

OBCでは、これまで会員様だけが利用できたサポートを一般にも提供することで、より多くの起業家・個人事業主の皆さまを応援してまいります。

「起業したばかりで相談できる相手がいない」「新規事業を進めるうえで伴走してほしい」——そんな方はぜひお気軽にご相談ください。初回は対面で面談とサービス内容をご説明します。

▶ 詳しくはお問い合わせページからどうぞ。

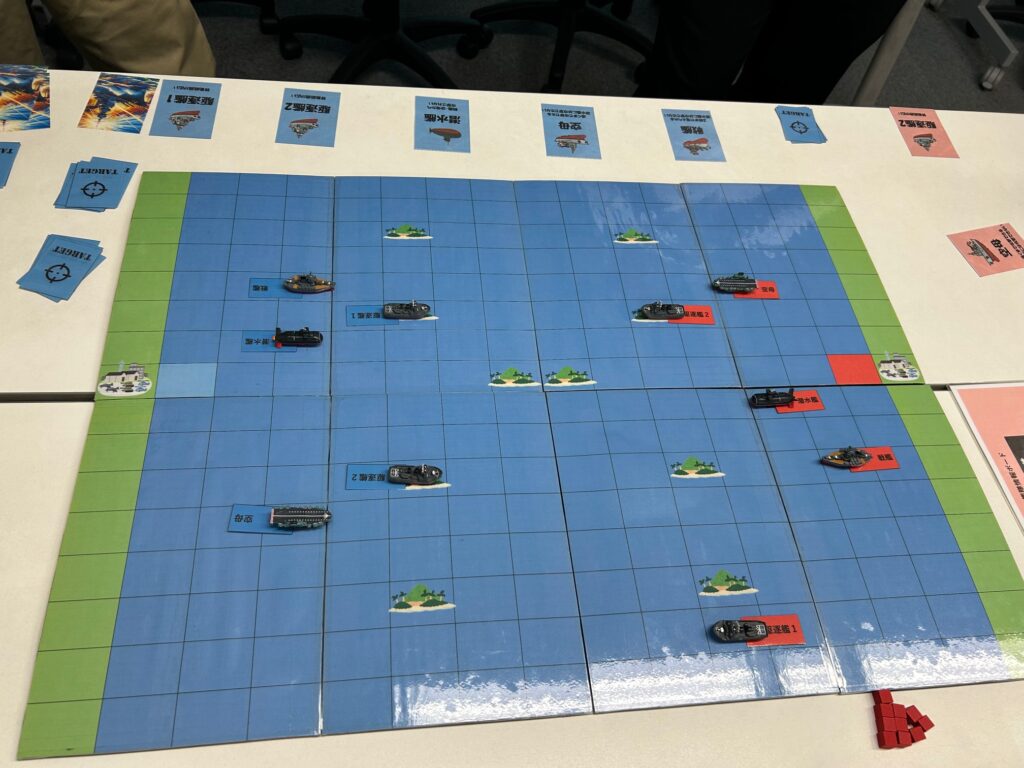

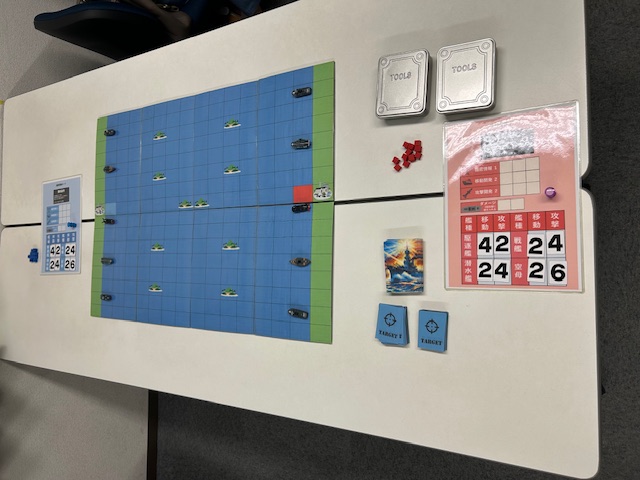

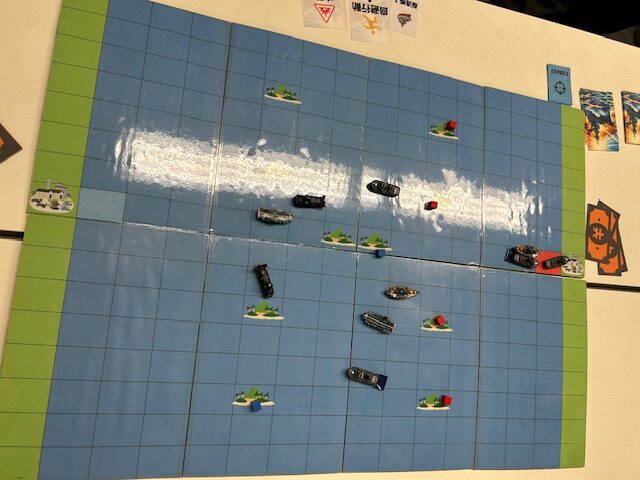

最近、インスタグラムに力を入れていて、ご報告が遅れましたが、2025年8月27日、株式会社K-7様主催の「軍事作戦型ボードゲーム&戦闘糧食試食会」に参加しました!このイベントは、オリジナルの開戦ボードゲームを通して、参加者自ら考え、自ら行動する能力を養うことを目的としています。

今回は当日欠席もあり、男性4名、女性1名の計5名が参加。行政書士2名、コピーライターなどが集まり、ゲームを通じて異業種交流会や人材育成のヒントを楽しく学びました。また、名刺交換や自己紹介の時間もあり、相互交流を図ることができました。

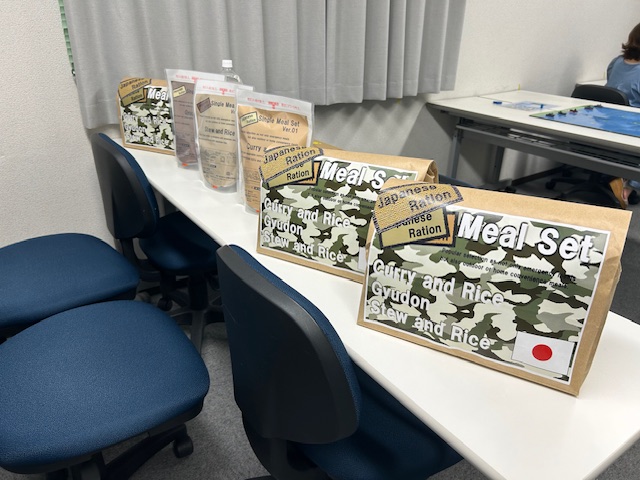

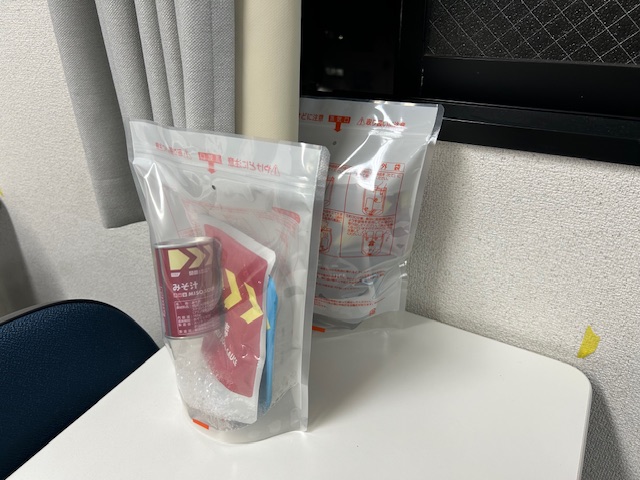

イベントでは、非常食としても活用できる戦闘糧食(通称ミリ飯)の試食も行われました。発熱剤が内蔵されており、温かい食事がその場で楽しめるという貴重な体験でした。今回は牛丼・カレー・シチューの中からお好きなものを選ぶ形式でした。

次回のイベント11月頃を予定しているそうです。詳細は決まり次第お知らせします。

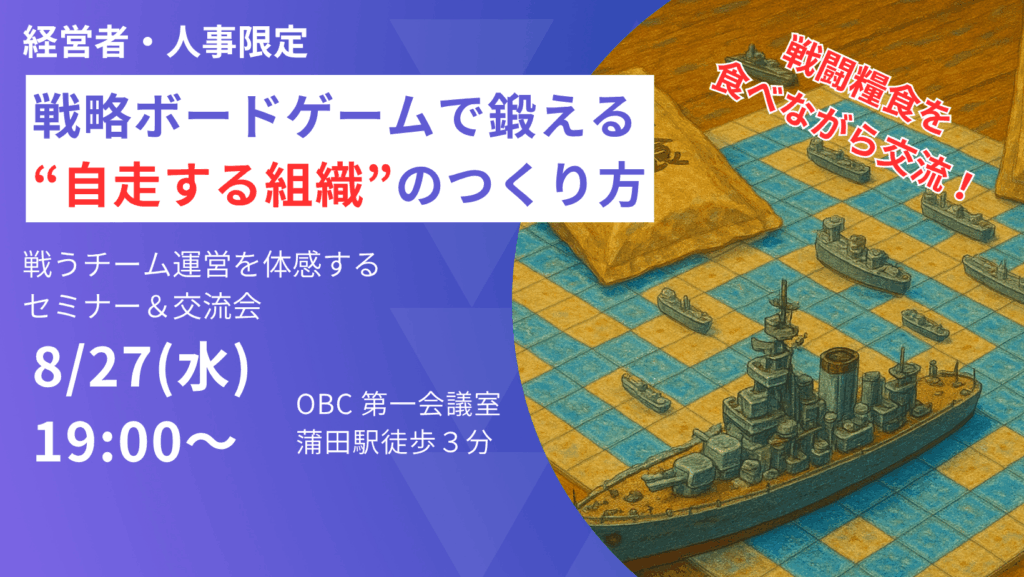

7月25日に続き、2回目の開催です。経営者・人事担当者限定のユニークな交流イベントを開催!

株式会社K-7様主催の「戦略ボードゲームで鍛える“自走する組織”の作り方」が、2025年8月27日(水)19:00より、OBC 大田ビジネスコミュニティーセンターにて開催されます。

過去に好評だった「タンクバトル交流会」に続く新企画。今回は戦略的な思考が問われるボードゲームと、実際に自衛隊で使用されている戦闘糧食(ミリメシ)の試食を通じて、ビジネスにも通じる「判断力」「行動力」「協調性」を楽しみながら学べます。

前回は、弁護士2名・結婚相談所経営者・ファイナンシャルプランナー・ベンチャー企業投資家など合計8名が参加し、親睦を深めました。また、ミリ飯は非常食としても販売されており、防災の観点からも良い経験になりました。

実際の様子はこちらからどうぞ。 Instagram

アクセス:東京都大田区西蒲田8₋24₋1 JR蒲田駅より徒歩3分

イベント名:戦略ボードゲームで鍛える“自走する組織”の作り方

日時:2025年8月27日(水)19:00〜21:00(受付開始 18:30〜)

会場:OBC(大田ビジネスコミュニティーセンター)5階 第1会議室

対象:経営者・人事担当者限定

参加費:5,000円(税込)

主催:株式会社K-7

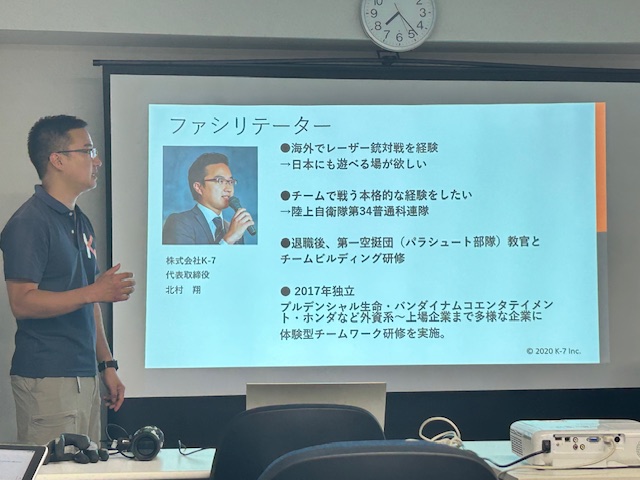

インストラクター:北村 翔 氏(元陸上自衛官)

申込方法:以下のPeatixページよりお申し込みください

👉 【経営者・人事限定】戦略ボードゲームで鍛える“自走する組織”のつくり方(戦闘糧食を囲む交流会付き) | Peatix

2025年7月25日、株式会社K-7様主催の「軍事作戦型ボードゲーム&戦闘糧食試食会」に参加しました!このイベントは、オリジナルの開戦ボードゲームを通して、参加者自ら考え、自ら行動する能力を養うことを目的としています。

今回は男性6名、女性2名の計8名が参加。弁護士、健康相談所、ファイナンシャルプランナー、ベンチャーキャピタル事業運営者などが集まり、ゲームを通じて異業種交流会や人材育成のヒントを楽しく学びました。また、名刺交換や自己紹介の時間もあり、相互交流を図ることができました。

イベントでは、**非常食としても活用できる戦闘糧食(通称ミリ飯)**の試食も行われました。発熱剤が内蔵されており、温かい食事がその場で楽しめるという貴重な体験でした。今回は牛丼・カレー・シチューの中からお好きなものを選ぶ形式でした。

次回のイベントは8月27日(水)19:00より開催予定です(詳細は後日アップします)。社員研修として導入を検討している方、異業種交流に興味のある方、そしてミリ飯を体験してみたい方は、ぜひご参加ください!

場所はOBC 大田ビジネスコミュニティーセンターの5階 第1会議室です。

大田区蒲田エリアでレンタルオフィスをお探しの方へ、朗報です!

OBC(大田ビジネスコミュニティーセンター)では、人気の固定ブースタイプのレンタルオフィスに1室の空きが出ましたので、ご案内いたします。

※現在、この1室のみの募集となっております。空室状況は変動いたしますので、早めのご検討をおすすめします。

この固定ブースは、原則として、新設法人様のご契約はお断りしております。

ただし、「個人事業から法人化された場合(法人成り)」はご相談可能です。

ビジネスの拠点をお探しの個人事業主様や、移転を検討中の小規模法人様に最適なスペースです。

ご興味のある方は、内覧も可能です(要予約)。

詳細やお申し込みは、お問い合わせフォームまたはお電話でお気軽にご連絡ください。

👉 ご予約・お問合せ - OBC 大田ビジネスコミュニティセンター

📞03-6424-9146

経営者・人事担当者限定のユニークな交流イベントを開催!

株式会社K-7様主催の「軍事作戦型ボードゲーム体験と戦闘糧食を楽しむ会」が、2025年7月25日(金)19:00より、OBC 大田ビジネスコミュニティーセンターにて開催されます。

前回好評だった「タンクバトル交流会」に続く新企画。今回は戦略的な思考が問われるボードゲームと、実際に自衛隊で使用されている戦闘糧食(ミリメシ)の試食を通じて、ビジネスにも通じる「判断力」「行動力」「協調性」を楽しみながら学べます。

OBC代表の渡邊も参加予定。ネットワーキングにも最適な交流の場です。ぜひこの機会にご参加ください。

アクセス:東京都大田区西蒲田8₋24₋1 JR蒲田駅より徒歩3分

イベント名:軍事作戦型ボードゲームと戦闘糧食を楽しむ会

日時:2025年7月25日(金)19:00〜21:00(受付開始 18:30〜)

会場:OBC(大田ビジネスコミュニティーセンター)5階 第1会議室

対象:経営者・人事担当者限定

参加費:5,000円(税込)

主催:株式会社K-7

インストラクター:北村 翔 氏(元陸上自衛官)

申込方法:以下のPeatixページよりお申し込みください

👉 軍事作戦型ボードゲームと戦闘糧食を楽しむ会 | Peatix

多くの企業で導入されている5S活動。整理、整頓、清掃、清潔、そして躾(しつけ)。これらの頭文字を取ったこの活動は、生産現場をはじめとする職場の改善において、その効果が広く認識されています。しかし、実際に現場を訪れてみると、「5S活動はしているが、期待する効果が出ていない」「スローガンだけで、形骸化している」といった声が少なくありません。

本記事では、この「できているようでできていない」5S活動がなぜ発生するのか、その根本的な問題点を深く掘り下げていきます。そして、単なるスローガンに終わらせず、5S活動を確実に定着させ、真の成果へとつなげるための具体的な取り組み方法を解説します。

5Sの定義は今さら説明するまでもないかもしれませんが、改めてその重要性を再確認しておきます。

ここで、私が強調したいのは、この「順番」です。1番目の整理を行わずして5Sは成立しないのですが、多くの現場では、「整頓」と「清掃」の中途半端な2Sとなっています。この理由は、5Sの中で最も難易度が高いのが最初のステップである「整理」だからです。

「整理」は、不要なモノを捨てるという判断を伴います。特に現場主体の改善(私はボトムアップカイゼンと定義しています。)では、この判断が非常に難しいのです。これが5S活動の大きな問題点の一つです。

その理由は2つあります。

余談ですが、私が現場改善を担当した際、不要な金型(簿価で数千万円)を廃棄しようとしたところ、会計上の理由から経理担当の役員から待ったを掛けられたことがありました。

こうした背景から、私は「整理」に関しては、現場主体のボトムアップカイゼンではなく、トップダウンカイゼン、あるいは外部コンサルタントを活用した外部カイゼンを推奨しています(トップダウン・ボトムアップ・外部カイゼンの違いはこちらの記事で解説しています)。

上述の通り、モノを捨てるという判断は、企業の資産に関わる重要な経営判断です。これは現場に任せるのではなく、経営層が率先して行うべきだと考えます。

また、経営者が現場で現物を見て現実を知る「三現主義」を体現する絶好の機会でもあります。

ただし、経営者が直接現場に指示を出すのはあまり推奨していません。理由は、経営者の指示は単なる業務命令であり、現場のモチベーションを下げてしまうからです。そこで有効なのが、専門のコンサルタントを活用した外部カイゼンです。コンサルタントの選定は難しいですが、外部の客観的な視点を取り入れることで、スムーズな「整理」が可能になります。なお、コンサルタントの選び方についてはこちらの記事で解説しています。

私は、「躾」という言葉は好きではありません。理由は、動物や子供を躾けるといった表現もあるように、上から目線の印象を与えるとしてパワハラを助長するような気がしてならないのです。

そこで、私は「躾」を「習慣化」に置き換えることを提案します。このように、自社に使いやすいように修正すること自体も「改善」の一環と言えます。

私が推奨する新しい5S「シン5S」(新と真を重ねた造語です)は、それぞれのフェーズで誰が主体となって取り組むべきか、その役割を明確にすることで、より効果的な5S活動の定着を目指します。

整理はモノを捨てるという経営判断を伴うため、現場だけに任せるべきではありません。経営者が責任を持って判断し、実行することで、現場も安心して取り組めます。5Sの第一歩であり、最も重要な経営判断です。

現場だけでは、長年の慣習や先入観にとらわれ、効果的な整頓が難しい場合があります。そこで、管理部門(あるいは外部コンサルタント)が関与し、客観的な視点と現場とのコミュニケーションとの相乗効果で、より効率的で使いやすい環境を構築できます。生産性向上に直結するポイントです。

清掃を特定の担当者に任せてしまうと、「担当者がいないから汚れていても放置される」といった事態に陥りがちです。名経営者が率先してトイレ掃除をするという話があるように、全員が日々の清掃に携わることで、美化意識が高まり、異常にも気づきやすくなります。職場環境改善の基本であり、気づきの感度を高めます。

清潔な状態を維持するには管理が必要です。管理者が維持するための仕組み(ルールや点検など)を構築し、運用することで、常に清潔な状態を保つことができます。維持管理の仕組み化が、シン5Sを形骸化させないポイントです。

ここで、4の「清潔」で維持しているのになぜ習慣化する必要があるのか?という疑問が沸くかもしれません。4の清潔にはデメリットがあります。それは管理コストです。管理者を任命し、管理指標の作成や管理状態のチェック、結果報告などには当然ながらコストが発生します(時間ロスも含めて)。この管理コストを掛けずに4Sを維持することが習慣化です。例えば、4Sは子供が歯磨きや宿題を自分でしているが、母親のチェックが必要な状態、5Sはそれらが自分でできるようになる状態を想定すればイメージがつきやすいと思います。

習慣化は禁煙や禁酒と同じで、一朝一夕には身につきません。全員が日々意識し、努力し続けることで、初めて定着します。継続的な取り組みが、シン5Sを定着化させることに繋がります。

5S活動は、単なる美化活動ではありません。その本質は、業務効率の向上、品質の安定、安全性の確保、そして社員の意識改革にあります。特に最初の「整理」を経営層が主導し、各部門や担当者が適切な役割分担を行うことで、5S活動が「できているようでできていない」状態から脱却し、真の成果を生み出すことができます。

OBC 大田ビジネスコミュニティーセンターでは、経営改善のプロが現場改善のコンサルティングも行っております。製造業以外でも5S活動やカイゼン活動に関する支援が必要あれば、お気軽にご相談ください。

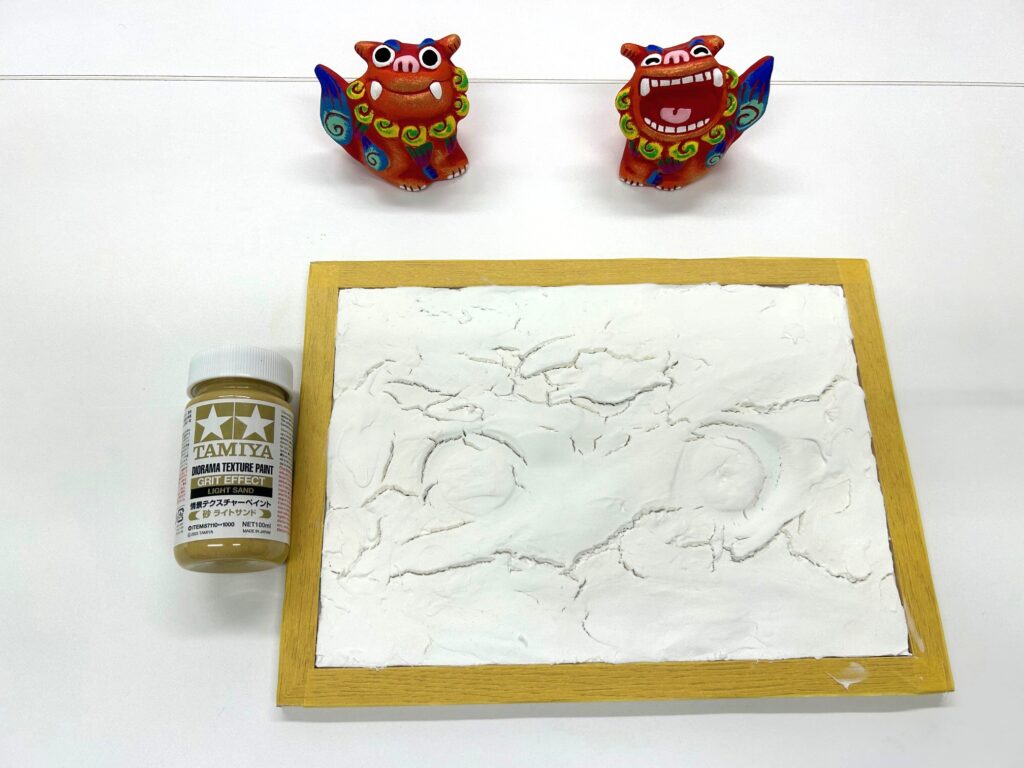

こんにちは。今回はゆる~い話題です。ビジネスとは全く関係ありません。ゴールデンウイークに行った沖縄旅行とシーサー、そして手作りジオラマのお話をお届けします。

今年のゴールデンウィークに初めて沖縄旅行に行ってきました。

そのきっかけは、アニメ「沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる(通称:沖ツラ)」を観たことでした。内地とは違う独特の文化や、ユルくてほんわかした世界観に惹かれて、「実際に行ってみたい!」と旅に出ることにしました。

沖縄滞在中は国際通りや首里城、玉泉洞などを観光しました。さんぴん茶やポーク玉子おにぎりなどを堪能し、かりゆしウェアも買っちゃいました。

そして、美浜のアメリカンビレッジで購入したのが、今回の主役、カラフルなシーサーの置物です。この派手なシーサーは石垣島の米子焼(よねこやき)とのことです。お土産屋さんで初めて見て思わず一目惚れしました。

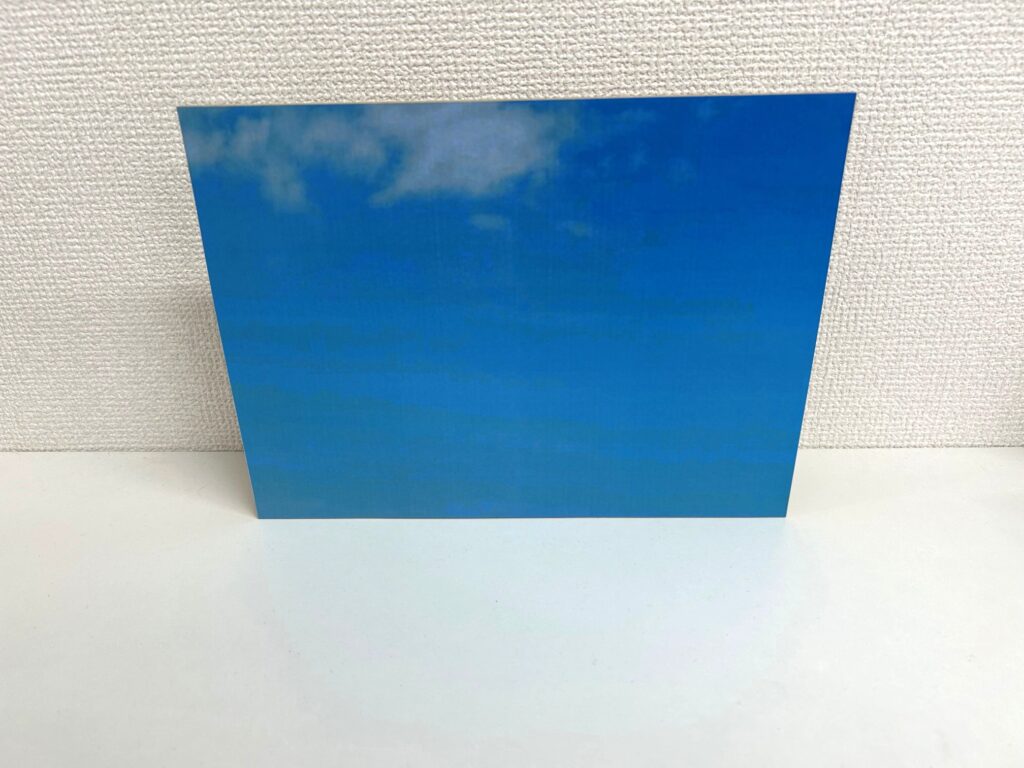

このシーサー、最初はそのまま自宅に飾っていましたが、派手な色に対し、何か物足りない……。ちょっと殺風景すぎる……。寂シーサー(アニメのセリフです)……ということで、思い切ってジオラマにしてみました!

タイトルはズバリ、

『沖ツラ見て好きになったシーサーが殺風景すぎてジオラマにした』=沖ジラ

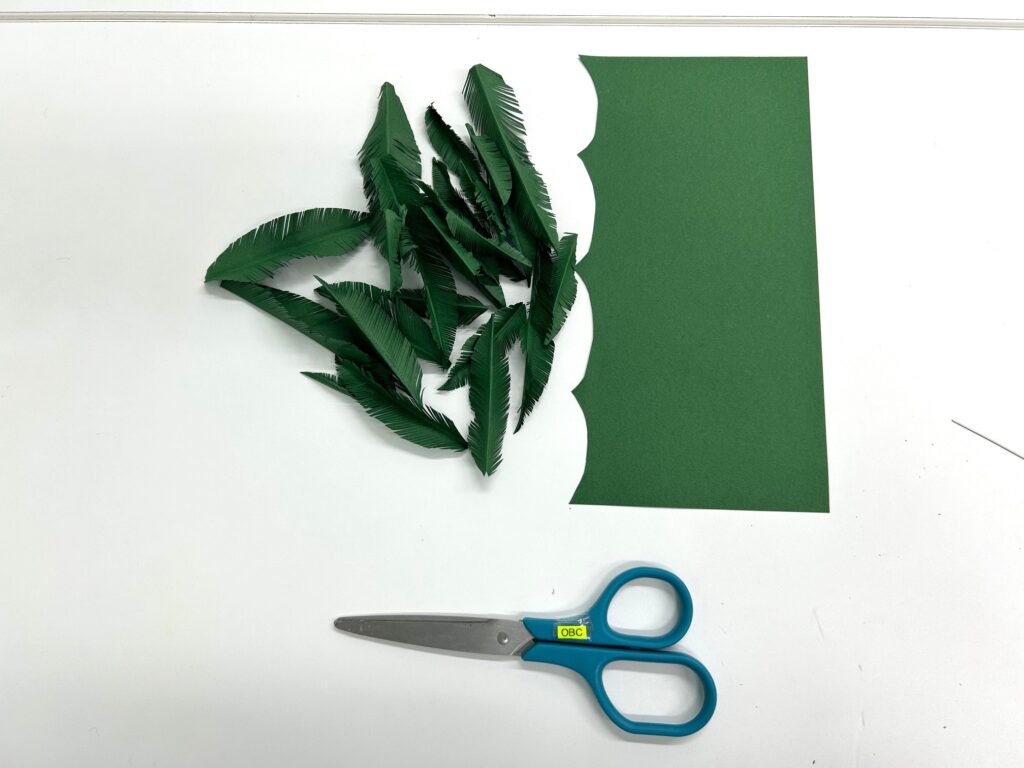

製作期間は約1週間(乾燥時間込み)。貸し会議室の空いている時間を利用して製作しました。特にヤシの葉っぱ作りに時間がかかりましたが、とても楽しい製作体験でした。

今回はリアルさはあえて追求せず、主役のシーサーを目立たせることを重視して、シンプルな構成にしました。ただ、南国らしさは表現できたと思います。

ちなみに、OBCにはお子様連れの利用者も多いため、夏休みの自由研究や工作の参考にもなるかも?と思いながら作っていました。

完成後、もう少し何か足したくなり……。

やはり沖縄といえば「石敢當(いしがんとう)」!

沖縄旅行中はまさかシーサーをジオラマにするとは考えていなかったので買ってきませんでした。

近々、東京交通会館の「銀座わしたショップ本店(沖縄県物産公社)」で探してみようと思っています。良いのが見つかれば、ジオラマに置いてみようと思います。

ジオラマ製作といえばプラモデルを組立・塗装し、それを配置するのが一般的ですが、今回は、お土産ものシーサーをジオラマにするというチャレンジでした。自由な発想で沖縄らしさを表現できたのではと思っています。

「沖ツラ」から始まり、シーサーに惹かれ、ついにはジオラマ作りへ――。

旅の思い出が、立体作品として残るのもいいものですね。

もし興味があれば、ぜひチャレンジしてみてください!お子様の自由研究や夏休みの工作にもおすすめです!

また、製作に関するご相談もお受けします。

本作品はOBC 大田ビジネスコミュニティーセンターの3階に展示してあります。

東京都大田区蒲田にある OBC 大田ビジネスコミュニティーセンター(第1会議室) にて、東京都が委託する 公共職業訓練「ゲーム制作を通じて学ぶC#(オンライン)科」 が開講されます。

「C#」は多くの業務アプリケーションやゲーム開発に使用されている人気のプログラミング言語です。本講座では、ただコードを学ぶだけでなく、実際にゲーム制作を通してC#を楽しく・実践的に習得できます。

プログラミング初心者の方でも安心して学べるカリキュラムで構成されており、理解しやすいと好評です。

訓練終了後は、履歴書の書き方や面接対策などの就職支援も充実しており、IT業界への就職を目指す方にとって心強いサポートが受けられます。また、ゲーム制作会社や人材派遣会社とタイアップして就職活動を支援します。

受講を希望される方は、お近くのハローワークを通じてお申し込みください。

応募にあたっては、受講資格や募集要項を事前にご確認ください。

▼ 詳細・今後の募集情報はこちら(TOKYOはたらくネット):

今後の募集予定 | 民間教育機関での職業訓練

IT業界での就職を目指す方、ゲーム開発に興味がある方にぴったりの講座です。

ぜひこの機会にチャレンジしてみてください!