前回の記事に続き、多くの企業で周期的に発生する事務作業、例えば請求書の発行や取引先へのメール連絡の改善について考えます。

まず前提として、定例作業はEXCELで対応できることが多いため、次の方針で改善を行います。

取引先の少ない企業やレンタルオフィスに入会されているスタートアップ企業では、特別な請求書発行システムを導入せず、メールまたは郵送で請求書を発行していることが多いと思います。ここでは、請求書をメール添付で送信する作業を効率化した事例を紹介します。

メール送信の基本的な手順は次の通りです。

日付や宛先を除き、毎月同じ内容となることが多いので、これらをEXCELで自動化します。以下はメールの参考例です。

【宛先】:AAA@****

【CC】:BBB@****

【件名】:X月分の請求書を送付します。

【本文】

AAA様

いつもお世話になっております。

X月分の請求書を送付致します。

以上、取り急ぎご連絡まで

【メーラー側で設定する署名】

【添付ファイル】

この例では、AAA様、BBB様、X月と添付ファイル以外は全く同じ内容になります。これをEXCELのHyperlink関数を使って自動化します。

例えば、セルA1にメールアドレスが入力されている場合、=HYPERLINK("mailto"&A1)と入力すると、A1のメールアドレスがメーラーの送信先に自動で追加されます。そのほかの入力についてはご自身でお調べ下さい。

請求書作成をEXCELで行っている場合、この作業も効率化できます。弊社では次の流れで請求書を作成・発行しています。

特に手間だったのがスキャンしてファイル名を変更する作業でした。従来は請求書を1枚ずつスキャンし、ファイル名を手作業で変更していましたが、非効率でミスも発生しやすい状態でした。

そこで、EXCELに変更前のファイル名と変更後のファイル名を入力し、一括で変更できるようにしました。以下はその大まかな流れです。

この方法で、複数のデータでも一括で変更でき、大幅な時間短縮が可能です。ただし、スキャンした請求書の順番と変更するファイル名の順番を合わせる必要があります。また、コマンドプロンプトを使う際にはファイル名には禁則文字がありますので注意してください。

EXCELを使った業務効率化は追加費用がかからず、社内で作成・カスタマイズも容易ですのでぜひご活用ください。どうしてもわからない場合や、導入したい場合は弊社のお問合せフォームよりご相談ください。但し有償のコンサルティング契約が必要となります。

日時: 2024年5月15日(水)18:30〜20:30

場所: OBC 大田ビジネスコミュニティーセンター 第1会議室

株式会社K-7様主催のタンクバトル交流会が、OBC 大田ビジネスコミュニティーセンターの第1会議室にて開催されました。この交流会は元陸上自衛官である北村社長が、自律した人材を育成する研修として開発されたものですが、今回は北村社長が所属するグループ内の交流イベントとして開催されました。

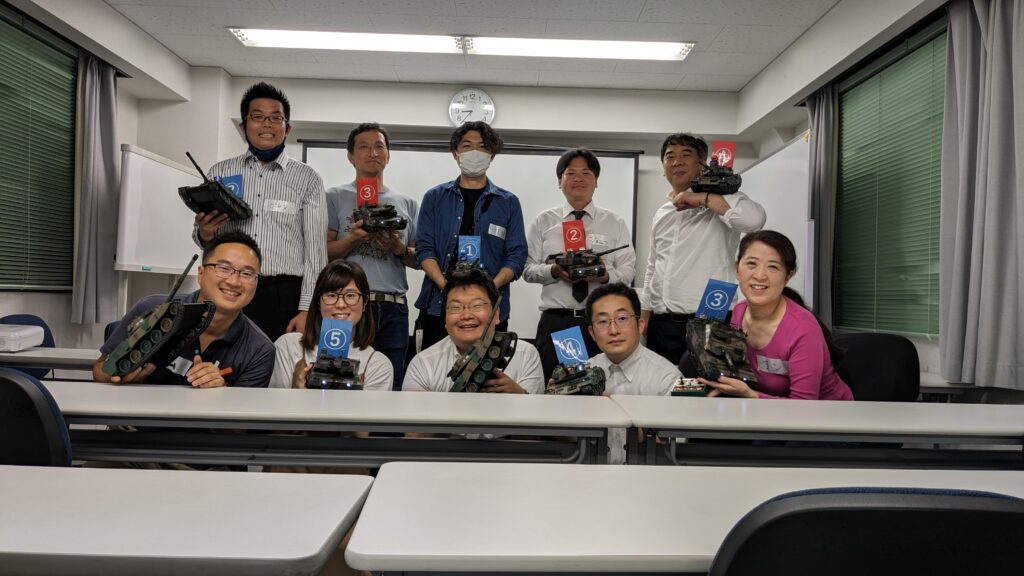

特別枠としてOBC代表である渡邊とレンタルオフィス会員の中野行政書士が参加しました。総勢10名の参加者のうち、男性8名、女性2名という構成で、ほとんどが会社経営者や士業の方々でした。特に、弁護士・弁理士・税理士・行政書士などの士業の先生方が多数参加しました。

私自身、ラジコン戦車の操縦は初めての経験でしたが、約30分の操縦で思い通りに動かせるようになりました。男女問わず他の参加者もすぐに操作に慣れていたように感じました。

ミッションの内容は、チームに分かれて相手陣地にある旗を倒すことが最初の目的でした(ゲーム後半にルール追加や変更もありましたが、それは参加してからのお楽しみということで割愛します。)

ミッション開始前には作戦会議があったり、会議室内の机や椅子が障害物?として配置されているので、自分の位置取りを考えたり、また同士打ちもあるなど、非常に奥が深いものがありました。また、自分の戦車の操縦に集中しすぎると周りが見えなくなってしまい、自分は生き残ってもチームは負けという事態も起きてしまいました。

また、北村社長のルール設定とゲーム進行が秀逸で、ミッションの初めは簡単なルールでしたが、徐々に複雑になり面白みが増していきました。初対面の方がわずかな時間でチームとしての一体感が形成され、まさにあっという間の2時間でした。

このような体験は、業種を問わず企業研修にお勧めできる内容です。特に新入社員研修のひとつとして導入することで、新入社員の緊張をほぐしたり、先輩社員や社長も参加することで社員間の距離が縮まることなどが期待できます。

また、いきなり企業研修への導入に抵抗がある場合は、まずは経営者や研修担当者が一度体験することをお勧めします。株式会社K-7様に直接お問い合わせいただければ、弊社の会議室以外でも開催が可能です。

このイベントは業界や地域を超えた集客イベントとしても有効であると感じましたので、商店街やショッピングモールなどでの実施も検討してみる価値があります。

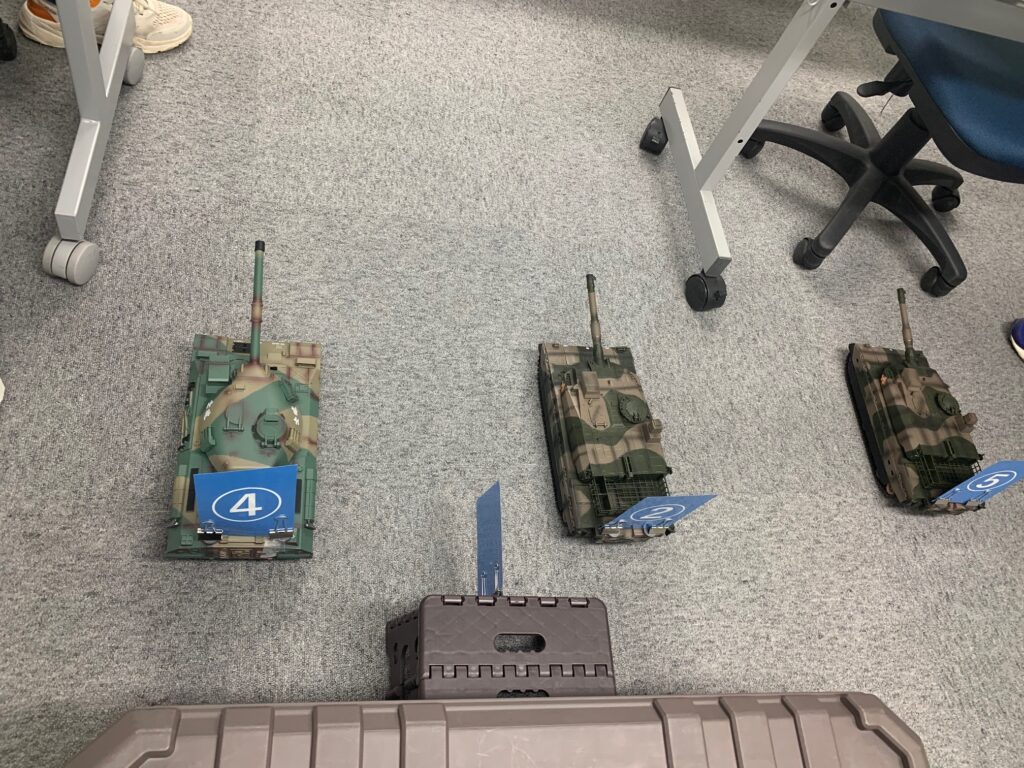

左側が10式戦車で右側が74式戦車のラジコン

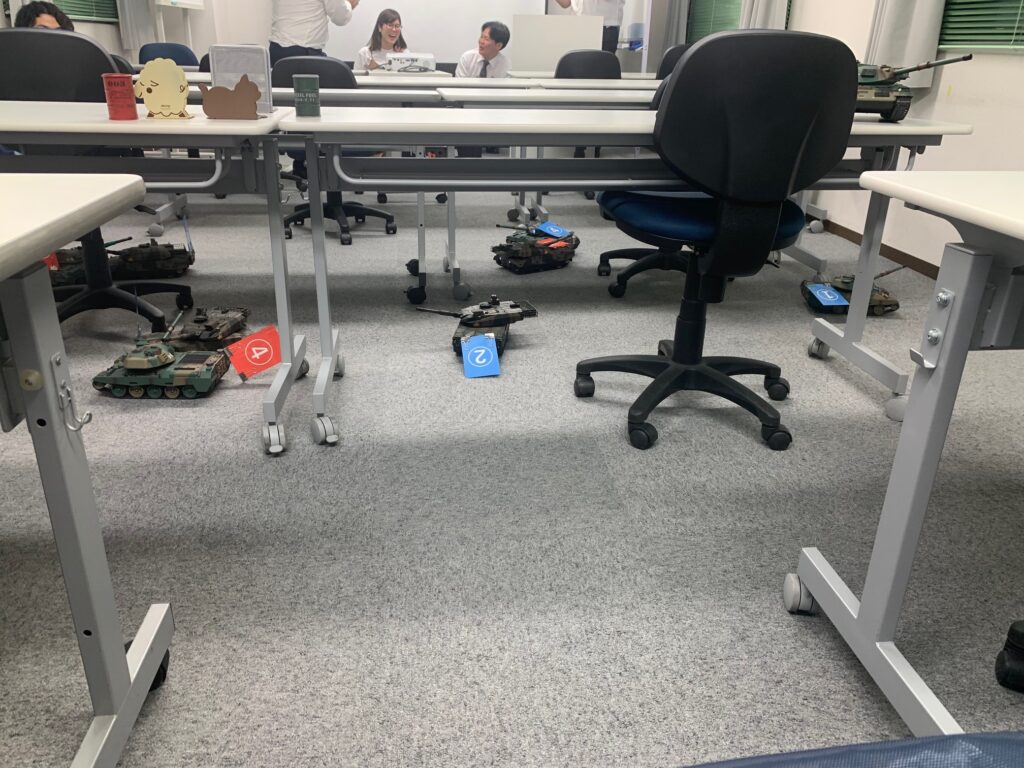

ミッション開始前

戦闘風景

今回の参加者10名

今日からゴールデンウィークに入られる方も多いと思います。火曜日から3日休むと10連休ですが、経営者になるとなかなか休めないですね。月初に請求書の作成もありますし。まぁ、混んでいる祝日に仕事をして、空いている平日に休むことができるのも経営者の特権と言えば特権ですが...

さて、GWと言えば旅行や観光、帰省など移動を伴う行事が多いですが、 私が日本にいるときは超が付くほどのインドア派で、国内旅行はほとんどしたことがありません。海外旅行は35ヵ国を行きましたが、コロナ禍から記録が止まっています。今年のGWはどこにも行く予定がありませんので、自宅で模型製作をする予定です。

今回は固いビジネスのお話は中断して、OBCに展示してあるドールハウスのご紹介です。貸し会議室というのはどこか無機質で殺風景なイメージがあったので、昨年よりドールハウスを製作しておりました。現在、4作品が完成しており、OBC内に何個か展示してあります。

いずれもAMAZONで購入したものを自分で組み立てました。説明書は簡単な英語なので全く問題ありませんでしたが、ドールハウスはプラモデルとは違って、紙や木の部品が多く、MDF板に紙を接着しようとすると水分で反ったり、しわができるのでその修正に苦労しました。また、部品の取り付け位置が不明確だったり、不足部品もあってかなり大変な作業でした(対象年齢14歳以上とか書いてありますが、その年齢ではなかなか厳しいと思います。)また、スマホ老眼との闘いで、拡大鏡を使用しながら作業しましたので肩こりがひどかったです。

製作期間は仕事の合間を縫ってOBCの第2会議室で1日2時間ぐらい作業し、1つの作品を完成させるのに2~3週間かかりました。4つのキット全てにLEDの電飾が付属していましたので、夜に照明を消してLEDを点灯させると幻想的な空間が生まれて癒されます。また、写真1の右から2番目の花屋さんとホテルのキットにはオルゴールも付属しており、きれいな音楽を奏でます。キットは大きさにもよりますが1つ5,000円前後です。製作に必要な道具ははさみやカッターナイフとカッターマット、ピンセットに接着剤、それと爪楊枝ぐらいです。道具は100均やホームセンターで全て揃いますし、キットと合わせても1万円ぐらいですので、趣味としては安いと思います。

展示場所は3階の第2会議室入口手前に2個ほど展示しております。作品への反響ですが、やはり興味を持たれるお子様や女性の方が多いですね。オルゴールを鳴らしたり、LEDを点灯させると喜んでくれます。また、男性の方でもちょっと足を止めて見て頂いているようで、会議の合間の息抜きになれば幸いです。現在、新規の製作はおこなっておりませんが、ご要望があったり、気がむいたら再開したいと思います。

普段はアクリルケースの中に入れてありますが、もし、もっと近くでご覧になりたい、LEDを点灯した状態でご覧になれたいなど、ご要望のある方はOBC受付までご連絡ください。また、実際に作ってみたいという方はキットの選び方や製作に関するアドバイス、道具の使い方などもご指導いたします。また、途中まで製作して断念したという方でも対応致しますので、お気軽にご相談ください。

模型作りに器用とか不器用なのは関係ありませんし、歳をとっても続けられる趣味ですので、この機会に興味を持って頂けますと幸いです。

写真1 全4作品(2024年5月時点)

写真2 魔法の杖のお店(ハリー〇ッターのようです。)

写真3 お店の内部

写真4 LED点灯状態

写真5 ホテルと花屋さんの夜。幻想的です♪

その他にもたくさんありますので製作してみてはいかがですか?

人件費とは、企業が従業員に支払う給与や社会保険料などを含む会計上の費用を指します。しかし、これを単なる「コスト」として捉えてしまうと、経営者は自然と人件費削減を目指すようになり、結果として社員のモチベーション低下や企業の長期的な成長に悪影響を及ぼす可能性があります。

この問題の背景には、企業の業績評価指標である**売上高営業利益率(ROS)**の存在があります。一般的に、ROSが高い企業は収益性が高いとされ、株主にとって魅力的な企業と見なされます。しかし、営業利益は人件費の調整で容易に変動するため、人件費削減によってROSを引き上げようとする傾向があります。

例えば、売上が同じA社とB社を比較した場合、A社は低賃金でROSが高く、B社は高賃金でROSが低いとします。株主目線ではA社が良い企業に見えますが、社員の立場からすればB社の方が満足度が高い可能性があります。では、社員のモチベーションが低いA社は、将来的に持続的成長ができるのでしょうか?

ここで注目すべきなのが、付加価値額という別の経営指標です。これは、

付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費(+租税公課や賃借料など)

で算出され、企業がどれだけ価値を生み出しているかを測る上で、より本質的な指標とされています。さらに、これを従業員数で割ることで求められる労働生産性も重要な視点です。

大企業や上場企業は株主向けの報告が求められるため、どうしてもROS重視の傾向があります。しかし、中小企業や家族経営の企業では、付加価値額や労働生産性を重視した方が健全な経営が可能です。人件費・利益・設備投資のバランスをとりつつ、社員の満足度やエンゲージメントを高めることが、最終的に業績向上にもつながります。

実は、人件費は広告宣伝費としての役割も果たすと考えることができます。社員の待遇が悪い企業は、口コミやSNSなどでネガティブな評判が広まり、採用難やブランドイメージの低下に繋がることがあります。一方、待遇の良い企業は社員のやる気が高く、離職率も低く、企業全体のパフォーマンスが向上します。

近年では、労働条件に虚偽を提示する企業も存在し、そうした企業では社員のモチベーション低下や品質管理トラブルが頻発しています(例:某ペットフード会社など)。これは、人件費をコストとしか見ていない経営の弊害といえるでしょう。

結論として、私は自身の経営経験やコンサルティングを通じて、人件費をコストではなく「付加価値」や「将来への投資」として捉えることの重要性を強く感じています。給料を上げることは、短期的には利益を圧迫するかもしれませんが、中長期的には社員満足度の向上と企業の持続的成長に大きく寄与します。

人件費は削減すべきコストではなく、成長を生み出す源泉です。その視点を持つことが、これからの時代の経営において不可欠だと考えます。

OBC 大田ビジネスコミュニティーセンターではレンタルオフィスの会員だけでなく、非会員の方にもコンサルティングを行っています。蒲田近郊で対面でのコンサルティングをご希望の方はお問い合わせフォームからお申し込みください。

前回の記事では、おすすめ“しない”営業戦略について書きましたが、今回はより踏み込んだ“攻め

の営業戦略について書いてみます。

街中でポケットティッシュ配りをしている人をよく見かけますが、大くの人がそれを受け取りません。歩合制でなければティッシュを相手が受け取ってくれなくても人件費がかかりますので、非効率な営業方法であると言えます。しかし、ポケットティッシュが受け取られないなら、自分でポケットティッシュのポスティングをしてはどうでしょうか? 守りから攻めに転じるのです、

チラシと違って、ポケットティッシュなら使い切るまで広告効果が持続しますし、マンションなどでポスティングが禁止されていても、管理人さんに「使ってください」と言って渡すことができます。さらに、飲食店などではテーブルごとに置いて貰えるかもしれません。しかも、ポケットティッシュは安いので広告効果は高いのです。

実際、OBCのレンタルオフィスの会員様から飲食店に自社のサービスを宣伝したいとの相談があり、このポケットティッシュ配布作戦を提案しました。その会員様も効果ありそうだと感じ、すぐに発注して自ら配布したところ、ポスティング中にお店の人と話すことができたため手応えを感じたと仰っておりました。その商材は認知されてもすぐに注文されるものではありませんが、広告としては十分効果があったようです。

それにポスティング業者に頼らず、自分で配布したのも良かったのだと思います(コストも抑えられますし)。

この作戦は、私自身が実践して、過去2回成功した方法です。まず最初に、自分が事業としている業務に関連する業界や見込み客となりそうな企業のアルバイトや正社員の求人をインターネットで探します。求人が見つかればその企業に履歴書と職務経歴書を送ります。これらの書類は個人情報を含んでいるため、責任のある立場の方が目を通してくれると期待できます。これだけでも宣伝効果があります。

さらに、相手に会ってみたいと思わせるコツもあります。それは、職務経歴書をいかに作りこむかに掛かっています。職務経歴書は履歴書と異なり、特定のフォーマットがないため、画像や写真を活用し、カラー印刷で印象に残りやすい体裁にします。

もし、面接までたどり着けたら、後は実績をしっかりPRした上で、できれば外注契約でお願いしたいと提案します。その際、「外注の方が雇用保険などの手続きが不要ですし、仕事内容に不満や問題があれば契約解除が可能です。お互いメリットありますよね?」と伝えると、相手もメリットを理解をしてくれます。

この作戦は相手の公式な求めに応じて書類を送っているため、飛び込み営業やテレアポと違い反響が非常に高いです。また将来的に取引先になる可能性もあるので、不採用でも理由ぐらい聞かせてもらえます。この作戦も会員様に紹介したところ、「ちょっとズルいけど良いですね!」と好評で、すぐに実践されたそうです。

ただし、偽装派遣や偽装請負にならないよう、契約条件を十分確認する必要があります。求人への応募はあくまでも自分を知ってもらうための宣伝手段であり、違法行為にならないよう注意してください。

小さな会社が生き残るには業務提携が不可欠です。しかし、実際どこから始めればいいのかわからないかもしれません。私自身も最初は手探り状態でしたが、最近ではコツをつかんで実績を上げることができてきましたので、その方法をご紹介したいと思います。

それは、ズバリ、「無償の営業代行」です。

何をするかと言うと、まず最初に、提携したい相手を見つけます。一番簡単なのは自社の既存の顧客や取引先です。既に何らかの人間関係が形成されていますので、打合せの合間や会計時など、ちょっとしたタイミングでヒアリング(雑談)します。そこで、相手の業界の動向や、事業の将来性、課題や悩みなどを聞いています。例えば、「最近、会社の景気はどうですか?」などと質問し、「売上が伸びずに困っているんだよ」という回答があれば、価格の問題なのか、性能の問題なのかなどと、どんどん質問してみます。相手が質問に答えてくれるなら、その場で一緒に解決策を考えていきます。この時のコツはなるべく相手に話させることです。相手は話を聞いてくれたというだけでも満足感を与えます。

もし、良い提案ができそうならその場で提案しても良いですし、後日メールなどで連絡します。「先日は、お時間頂き大変勉強になりました。ありがとうございます。おせっかいかとは思いますが、〇〇のようなアイディアを思いつきましたのでご参考にしていただければ幸いです。」という内容で送ります。そうすると相手もしっかり話を聞いてくれた上に提案までしてもらったという感じるでしょう。

この作戦を続けていくと、ある時点で相手から、事業が軌道に乗ってきたと感じたり、アドバイスが参考になったなどと感謝の言葉を貰えるようになります。さらに続けていくと、一緒にビジネスをしたいとか、報酬を払うのでもっと手伝って欲しいと言われるようになります。

この作戦のコツは、こちらから報酬の話はしないこと、結果が出るまであきらめずに応援し続けること、相手の仕事を自分の仕事だと思って取り組むことです。まさに「金は後からついてくる」のです。報酬は相手に決めてもらいます。こちらは元々コストが掛かっていないので、相手が支払える分だけ受け取ります。そして受け取った報酬をまた相手のために使うことで、もっと報酬が増えていきます。

業務提携というのは信頼関係がなければ成立しません。焦らずじっくり進めていくことが成功の秘訣です。

ITパスポート(略してiパス)とは独立行政法人 情報処理推進機構が実施する国家試験で、「iパスはITを利活用するすべての社会人・これから社会人となる学生が備えておくべき、ITに関する基礎的な知識が証明できる国家試験です。」との説明がありました。

一方、インターネットで検索すると、「取っても履歴書に書けない、意味のない資格」などワードが出てきて、あまり良く評価されていないようです。しかし、日本経済新聞によりますと、「ニトリ 全社員の8割にIT国家資格 25年までに」という記事もあり、ITリテラシーを高めるうえで有意義であるものと考えます。さらに、簡単とは言っても合格率は50%程度であり、約半分の受験者は不合格になっているのが実情ですので簡単とまでは言い切れないと思います。

私がこの資格の存在を知ったのは、昨年受験した中小企業診断士の試験の中で経営情報システムという科目があり、その対策としてITパスポート試験が役立つと知ったからです。

実際、ITパスポートの勉強をしてみると知らない言葉が多くて結構難しいと感じました。ただ、試験自体は選択肢の設定が甘いので消去法でも答えは導くことができます。

勉強していて切実に感じたのは、この資格は「経営者にこそ取って欲しい資格である」ということでした。もちろん経営者がこの資格を取ったところで売上や役員報酬が増える訳ではないですが、経営者がシステム導入やセキュリティ対策、システム担当者との打合せの際に、最低限のIT知識を持つことは必要であると考えます。最近は少なくなりましたが、過去にはいかに優れた経営者であっても「システムのことはわからない」とか、「パソコン使えないから担当者に丸投げ」という事例が多くありました。また、中小企業ではシステム担当者がいない場合が普通なので、経営者がIT知識を持たないと経営面で痛い目にあうことがあります。

次に、私がコンサルティングを行った会社の事例を紹介します。

その社長様は40代後半の方で製造業を経営しておりますが、IT知識に疎かったため、ITベンダーから高額な生産管理ソフトを「補助金が出ますし、申請書類もこちらで作成します。」など言われ、安易に導入してしまったそうです。いざベンダーから操作指導を受けたものの、既存データのシステム移行やマスタのメンテ等はベンダーの契約範囲外であり、誰も使いこなせず困っていたそうです。当初、本件は私とのコンサル契約の範囲外だったのですが、他に誰も対応できない状況だったことから急遽このシステム立上げを支援することになりました。まずはデータ移行の前段階として、社内の既存データの分析から始め、システムに登録する必要がある情報の整理と基本的なルール作り、運用方法の仕組み作りまで行いました。試行錯誤の上、何とか無事に立上げに成功しましたが、このソフトは非常に使い勝手が悪く、私ならこのソフトよりももっと使い勝手の良いソフトを探していました。

そもそも、中小企業にはそれほど大がかりなシステムは必要なく、Excelなどの表計算ソフトで十分なことも多いと感じていますが、自分達でExcelをうまく使いこなせないため、ベンダーから高くて使いにくいシステムを買ってしまっているようです。しかもカスタマイズができないので、結局、実務でも使い物にならないことが多いようです。

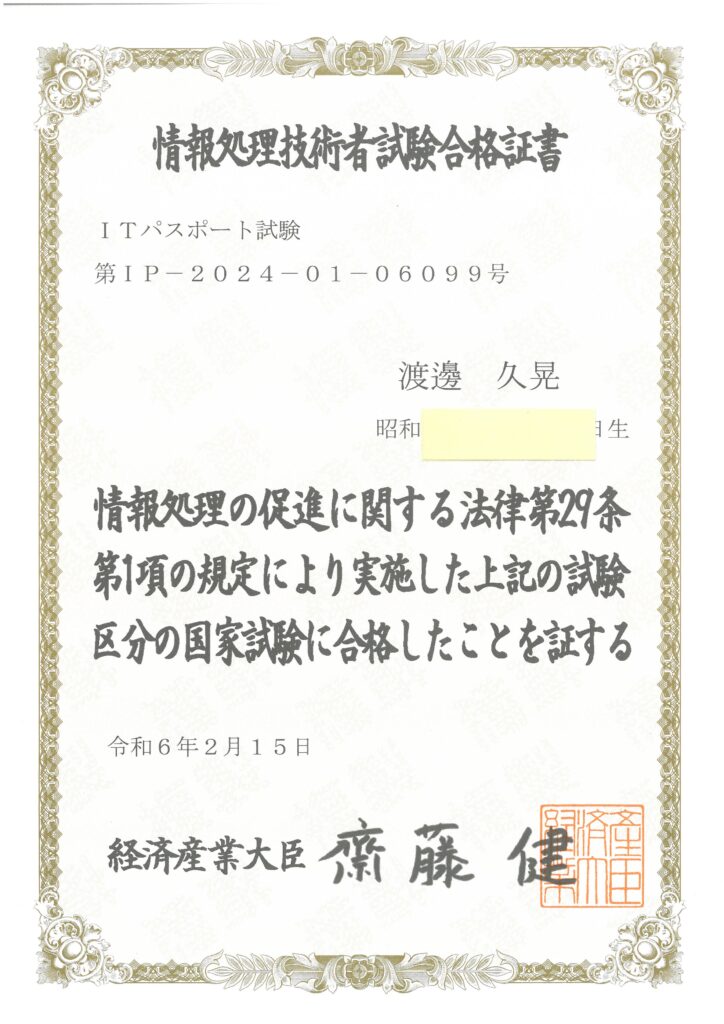

さて、今年になって少し時間に余裕ができたので、1月末にITパスポートを受験してみました。この試験の良いところはCBT(パソコン画面を見ながらクリックして回答する方式)で試験日がほぼ毎日のように設定され、ネットで簡単に申込できるところです。試験会場はOBCから一番近い川崎の会場で受験しました。試験会場は一度に40名以上受験できる施設で、当日は20代~50代ぐらいの受験者が多数来ていました。試験時間は2時間で問題数は100問、6割以上の正解で合格です(その他合否要件ありますので試験運営サイトをご確認ください)。私は試験開始後、約1時間後に途中退室しましたが、最後に「試験を終了する(ような表現で正しい表記ではないと思います)」をクリックすると、その場で点数が画面に表示されます(合否判定ではなく、点数のみ表示されます)。

結果は合格基準を超えており、後日合格証書が郵送されてきました。この合格証書自体は立派で経済産業大臣の名前まで記載されています。 比較的簡単と言われる資格とはいえ、合格したことは嬉しかったですし、ITパスポートは広く浅い知識で合格できるので、経営者にこそ取って欲しい資格であると思っています。

【2024年5月25日 追記】

ブログでいろいろな記事を書いていますが、このページは特にアクセス数が多く人気のようです。そこで、実際にITパスポートを受験したいと思っている方のために、私の受験対策について記載します。

まず私が学習に使った書籍は

【令和7年度】 いちばんやさしい ITパスポート 絶対合格の教科書+出る順問題集 (絶対合格の教科書シリーズ)

この1冊だけです。AMAZONのリンクを貼っています。

また、ITパスポート過去問道場のサイトも活用しました。このサイトでは無料で過去問にチャレンジでき、解答後には解説も表示されるので非常にお薦めです。

ITパスポートの学習期間ですが、私の場合、1日1~2時間程度の学習を1か月ほど続けました。と言ってもほとんど過去問を解く時間に割いていました。やはり試験勉強はスキマ時間にスマホで過去問、これに限りますね。

貸し会議室を利用されるお客様からお問い合わせ頂きますと、様々なご要望があります。プロジェクターやスクリーン、スピーカーセット等の無料貸出しは通常のサービスとして行っていますが、それ以外にも例えば、

などのご要望が実際にありました。OBCはスタッフが常駐しておりますので、このようなご要望に対しても可能な限り対応しております。また、実費を除き、基本的には追加料金を頂いておりませんので、まずはお気軽にご相談・お問い合わせください。

5階の第1会議室に設置してあるパンフレットコーナー