明けましておめでとうございます。

本年もOBC 大田ビジネスコミュニティーセンターをよろしくお願いいたします。

新年最初のお知らせは、OBCレンタルオフィス会員である結婚相談所「ユミブライダル」様が運営されているYouTubeチャンネルをご紹介いたします。

ユミブライダル様は大田区を中心に、東京近郊にお住まいの方々をメインにご縁組みを行っています。IBJ正規加盟店として長年にわたりご活躍され、これまでにIBJより7期連続で表彰されています!

かと言って、代表の粟井友美様は、無理な成婚を押し付けるようなことは全くなく、ご相談者様に寄り添った支援を大切にされています。実際、私は独身ですが、一度も勧誘されたことはありません。

OBCの貸し会議室で面談されることもあり、よくお会いしてますが、とても明るく気さくな方で、なんでも話しやすい雰囲気をお持ちの方です。

いきなり直接お会いする前に、まずはYouTubeで粟井様の印象や雰囲気を感じ取っていただければと思います。

ユミブライダル様のウェブサイト

ユミブライダル様のYouTube チャンネル登録よろしくお願いします。

資産形成やライフプランニングに興味のある皆様に朗報です!プルデンシャル生命保険株式会社様が主催する「安心して始めるための真の新NISA活用セミナー」が開催されます。このセミナーは無料で参加いただける少人数制のイベントです。ぜひご検討ください。

1級ファイナンシャル・プランニング技能士である近本柾紀氏が、初心者でも安心して始められる新NISAの活用法を丁寧に解説します。ライフプランニングや資産形成における具体的な手法を学びたい方に最適です。

さらに、セミナー参加後には、講師による無料個別相談をその場で予約いただけます(希望者のみ)。通常は相談料が発生するファイナンシャル・プランナーのアドバイスを無料で受けられるチャンスです。

氏名・電話番号・メールアドレスを以下の連絡先にご送付いただくか、右記のQRコードよりエントリーしてください。

担当者: 青山第一支社 鈴木 昴

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

以前、「良いコンサルタントの見つけ方」という記事を書きましたが、今回はコンサルタントの役割について考えてみたいと思います。

私が考えるコンサルタントの役割とは、クライアントの意向に寄り添いながら、より良い方向に導く“軍師”のような存在です。一方、営業代行は“傭兵”のような役割だと言えるでしょう。この二つの役割には明確な違いがあります。しかし、現実にはこの違いを混同しているクライアントが少なくありません。軍師に傭兵の役割を期待されてもうまくいきません。

例えば最近、次のような依頼がありました。

このような依頼にはお応えできません。それどころか、経営者としてその程度の考えしか持たずに開業したのなら、すぐに開業を取り下げた方が良いとお伝えしています。厳しいようですが、経営を軽々しく考えて欲しくないからです。そのような考えでは、経営者本人以上に、その顧客に迷惑を掛けるリスクが高いと考えてるからです。

勢いに任せて独立・開業してしまうケースは少なくありません。過去に聞いた話では、勤務先と衝突して退職したものの次の就職先が見つからず、やむを得ず独立したという例もありました。こうした場合、準備不足で苦労することが多いですが、背水の陣で業務に邁進し、結果的に成功する方もいます。

一方で、準備不足のままでは多くのリスクを抱えることになります。守秘義務のため詳細は控えますが、私がコンサルティングを行ったある士業の方の場合、開業後半年で売上250万円を超えました。その方も開業当初は不安を抱えていましたが、コンサルタントとして私が助言をすることで、軌道に乗り始めたと感謝されています。その方によると、同時期に開業した方々には既に廃業したケース、思うように案件が取れずアルバイトに専念せざるを得ないケースもあったようです。経営者としての覚悟と準備がいかに重要かを改めて感じます。

副業として開業を目指す方も増えていますが、注意が必要です。業種によりますが、不動産賃貸経営や転売ビジネスなどのように、比較的柔軟な時間で対応できる業務は副業に向いていると言えます。しかし、平日日中に顧客や業者との打ち合わせや役所手続きが必要な業務では、特に注意が必要です。

本業がおろそかになることで会社での評価が下がったり、顧客から対応の悪さを指摘されるケースが少なくありません。このような方に対して私は、「どこまで本気で事業を行いたいのか」「経営者としての覚悟はあるのか」を見つめなおすようアドバイスしています。

副業を成功させるためには、自身の置かれた環境や、副業を行うメリット・デメリットを十分に精査することが不可欠です。こうしたプロセスを支援するのがコンサルタントの役割でもあります。

まずはクライアント自身がコンサルタントの役割をしっかりと理解することが重要です。「何を」「どこまで」「いくらで」「いつまでに」依頼するかを明確にすることで、コンサルタントの能力を最大限に活用できます。

OBC 大田ビジネスコミュニティーセンターでは、レンタルオフィスの会員でなくてもコンサルティングを受けられます。特に製造業、サービス業、士業に関するコンサルティングを得意としておりますので、お気軽にご相談ください。ただし、有料サービスなのと、対面でのコンサルティングが必須ですので、蒲田周辺の方限定となります。

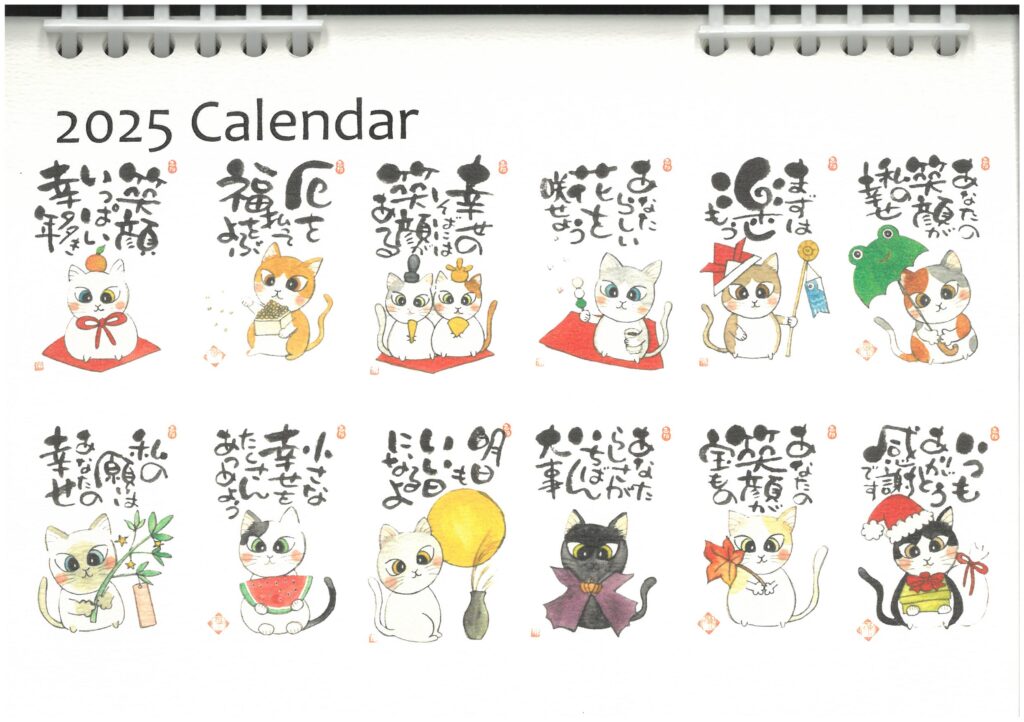

己書つちぼとけ道場の代表者様からかわいい猫が描かれたカレンダーをいただきました。

代表のあみさんはたいへん猫好きな方で、OBC代表も猫を飼っていることから、いつも猫の話題で盛り上がっています。とても気さくな方です。

己書つちぼとけ道場は毎月1回、第1土曜日にOBCの第2会議室にて開催されています。

川崎や他の場所でも開催されていますので、ご興味のある方は直接運営者様にお申し込みください。

こんにちは。つちぼとけ道場です。 - 己書つちぼとけ道場-あみ’s

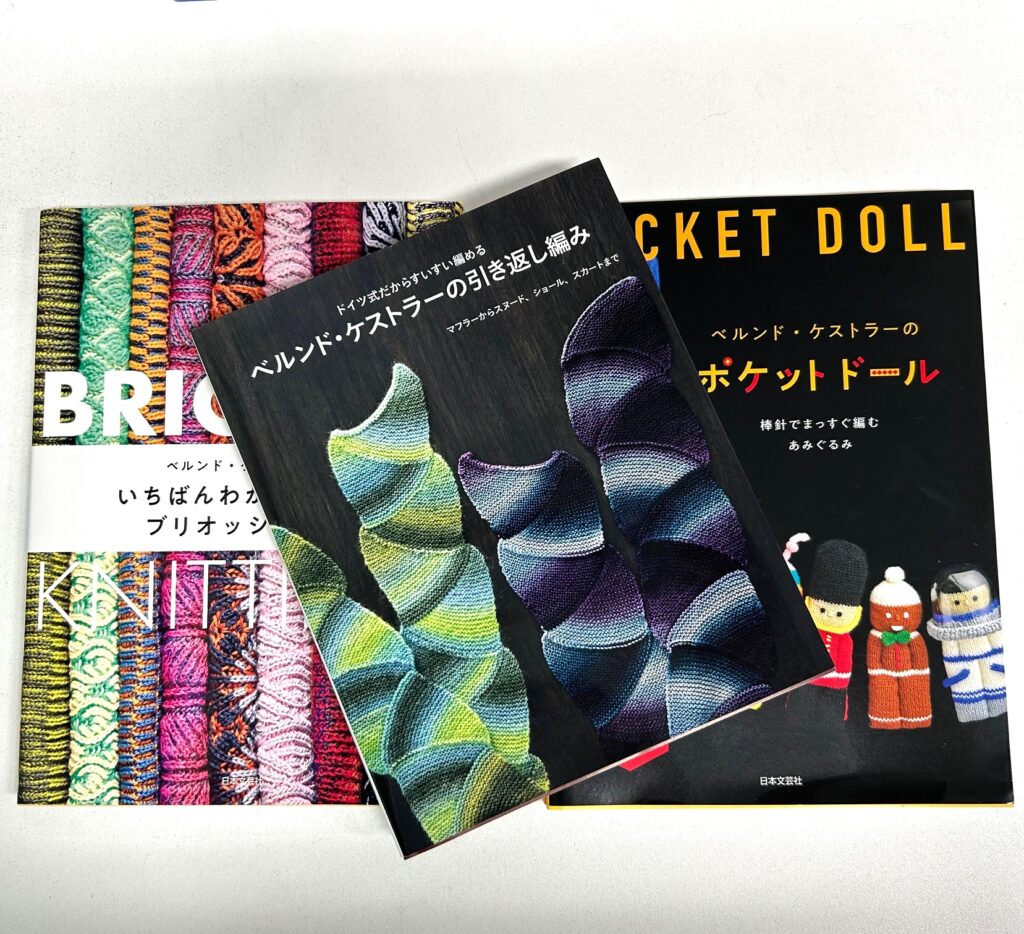

世界中で名を知られるドイツ人編み物作家、ベルンド・ケストラー先生編み物に関する著書が、大田ビジネスコミュニティーセンター(OBC)の施設内にて展示されています。展示されている著書は、編み物の技法や独自のデザインを学べる貴重な資料です。

ベルンド・ケストラー先生は、長年にわたり編み物の分野で活躍され、独自の技術とデザインセンスで世界中の編み物愛好者から支持を集めています。彼の作品は、伝統的な編み物の技法を大切にしつつも、現代的なアプローチやスタイリッシュなデザインが特徴です。その著書は多言語で出版され、初心者にも分かりやすい指導が評価されています。ケストラー先生の手法を学ぶことで、編み物のスキルを格段に向上させることができます。

さらに、毎月第1・第3水曜日にOBCの第1会議室で、ベルンド・ケストラー先生ご自身が指導する編み物教室も開催されています。この教室は、編み物を初めて学ぶ方から、既に経験のある方まで、幅広いレベルに対応した内容となっています。先生が丁寧に指導してくれるため、どんな質問や疑問にも親切に対応していただけます。教室の料金は1回2時間、月2回のレッスンで、月額3,000円と非常にリーズナブルとなっています。また、夜の教室もありますので、仕事終わりに習うこともできます。

さらに、先生は日本語での指導にも対応しているため、言葉の壁を感じることなく安心して参加できます。編み物を始めたいけれど、どこから手をつけて良いのか分からない方や、新しい技術を学びたい上級者の方まで、どなたでも参加いただける教室です。

編み物教室に参加してみたいという方は、ぜひBernd Kestler's Store(stores.jp)にて直接お申し込みください。お申し込み方法や詳細なスケジュール、その他の情報についても、公式サイトでご確認いただけます。また、教室の定員に限りがあるため、早めのご登録をお勧めします。

大田ビジネスコミュニティーセンター(OBC)

東京都大田区西蒲田8-24-1 ミマツビル 編み物教室は5階 第1会議室

電車でお越しの方は、蒲田駅南口から徒歩3分ですので、アクセスも便利です。

ベルンド・ケストラー先生の著書を閲覧し、さらに実際に先生から直接指導を受けることができるこの機会は、編み物愛好者にとって貴重な体験となることでしょう。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

ベルンド・ケストラーの引き返し編み ドイツ式だからすいすい編める

Amazonへのリンクです。その他にも著作多数あります。